| 지난해 레드플래크 알래스카 훈련에 참가한 공군 KF-16 전투기가 대기 중인 가운데 한 조종사가 엄지 손가락을 치켜올리고 있다. [사진=국방부] |

|

[이데일리 최선 기자·국방부 공동취재단] 화려한 전투기의 곡예비행 뒤에는 극심한 고통이 따른다. 전투기 편대가 색 연기를 뿜으며 빠르게 공중을 선회하고, 급격히 치솟아 사방으로 펼쳐지는 에어쇼의 아찔한 장면에 관람객은 탄성을 자아낸다. 하지만 그 뒷면에는 급격한 중력 변화로 인한 고통에 못 이겨 신음을 내뱉는 조종사의 고군분투가 있다.

비행환경 적응훈련을 받기 위해 지난 10일 충북 청주시에 위치한 공군 항공우주의료원을 찾았다. 이곳은 조종사들의 ‘고향’이다. 공군사관학교 내에 위치해 조종사를 꿈꾸고 입교한 생도들을 교육하고, 육·해·공군 항공 근무자들의 훈련을 담당한다. 베테랑 전투기 조종사들도 3년마다 이곳을 찾아 비행환경 적응훈련을 받아야 한다. 이날 의료원에서는 전투기 조종사들이 일반적으로 노출되는 비행환경에 대한 실습이 진행됐다. △중력가속도 테스트(일명 G-테스트)를 비롯한 △비행착각 훈련 △고공 저압 훈련 △비상탈출 훈련 등이다.

비행착각 훈련 장비에 탑승했다. 눈과 귀 등 인간 신체가 전달하는 균형 감각 정보의 한계를 깨닫고, 계기장비에 대한 믿음을 강조하기 위해 고안된 훈련이다. 전투기 조종석을 그대로 재현한 장비는 축을 중심으로 회전하기 시작했다. 45도로 기울어진 채 뱅글뱅글 도는 장비 탓에 어지러웠지만 이내 수평을 찾은 것처럼 느껴졌다. ‘자, 이제 왼쪽을 바라보세요’라는 말과 함께 고개를 돌렸다. 머리가 ‘팽’하고 돌았다. 온몸이 오른쪽 상공으로 치솟는 느낌을 받은 때문이다. 사실 장비는 왼쪽으로 기운 채 선회하고 있었다.

| 비행착각훈련 장비. [사진=공군] |

|

이번에는 장비 안 화면에 수평을 그리며 펼쳐진 구름이 떠올랐다. 전투기도 이에 맞춰 비행 중 인듯 보였다. 잠시 후 교관이 수평 정도를 확인하는 ‘자세계’를 화면에 띄웠다. 전투기는 왼쪽으로 기운 상태였다. 눈과 귀의 달팽이관으로 느끼는 균형 정보만 믿고 비행하다가는 바다나 땅으로 곤두박질칠 수 있다고 한다. 5분여의 훈련으로 형용키 어려운 메스꺼움이 밀려왔다.

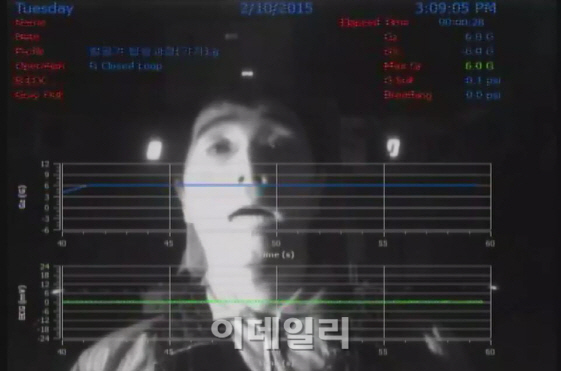

다음은 G-테스트 교장이다. 평소 우리가 생활할 때의 중력은 1G다. 이 훈련을 통해 6~9G를 경험할 수 있다. 취재진에게는 6G에서 20초를 견뎌야 한다는 미션이 부여됐다. 몸무게가 80kg인 기자는 480kg무게를 견뎌야 한다. 축을 중심으로 빠르게 회전하는 일명 ‘곤돌라’ 안의 중력은 일반 롤러코스터의 3~4배 이상이라는 교관의 말에 덜컥 겁이 났다.

탑승 전 ‘윽! 크흐’ 소리를 내는 특수 호흡법을 연습했다. 중력 부하가 과도해지면 장비의 원심력에 의해 피의 대부분이 다리 쪽으로 쏠려 머리의 혈류는 거의 끊긴다. 평소 머리의 혈압은 정상인의 최저 혈압과 동일한 80mmHg(수은주밀리미터)이지만 4~5G만 돼도 2mmHg로 떨어진다. 산소를 머금은 피가 뇌에 돌지 않으니 정신을 놓기 마련이다. 이 때문에 조종사는 ‘윽’ 소리와 함께 폐의 압력을 높여 심장이 운동할 수 있는 가슴 공간을 확보하고 재빨리 ‘크흐(크에 숨을 내뱉고 흐에 들이마신다)’ 소리로 최소한의 산소를 확보해야 한다. 이 박자를 놓치면 수초 만에 혼절한다.

| 가속도내성강화훈련(G-테스트) 장비 |

|

조종석에 앉아 F-15K 전투기와 동일한 조종간(조이스틱)을 잡았다. 화면 오른편에 1.4G로 표시된 계기가 보였고 이윽고 ‘3, 2, 1’ 소리와 함께 ‘쭉 당기세요’하는 교관의 지시가 떨어졌다. 조종간의 트리거(방아쇠)를 꾹 누른 채 조종간을 몸 쪽으로 끌어당겼다. 몰아넣은 숨을 아껴가며 특수호흡법을 계속했지만 시야가 바깥부터 어두워지더니 완전히 깜깜해지는 블랙아웃(black-out) 현상이 일어났다. 혼절할지 모른다는 공포가 엄습해 특수호흡법을 격하게 시도했다. 눈앞의 시야가 가느랗게 열리기 시작했고 이 상태로 몇 초를 버텼다. ‘밀어’하는 지시가 떨어져 다시 조종간을 몸 밖으로 밀었다. 머리부터 급격히 떨어지는 롤러코스터를 탄 듯 불쾌했다. 장비 밖으로 나오는 다리가 후들거렸고, 한발 한발 걸을 때마다 땅이 꺼지는 느낌이었다.

고공 저압 훈련장에서는 전투기 조종사들이 임무를 수행하는 지상 6000m 이상 고도에서 느끼는 신체 변화를 점검했다. 고도 2400m에도 다다르지 않았는데 귀안이 팽창해 고막을 찌르는 듯한 통증이 왔다. 산을 오를 때보다 강한 귀먹먹함에 침을 수차례 삼켰지만 먹먹함은 곧 되돌아왔다. 때문에 소리에 둔감해질 수밖에 없었다. 산소마스크를 떼고 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’를 종이에 반복해 적었다. 저산소증으로 3분 만에 글씨는 알아볼 수 없을 정도로 일그러졌지만 이를 깨닫지 못했다. 교관이 재빨리 산소마스크를 씌웠다.

비상탈출 훈련을 제외한 이 같은 훈련은 전투기 조종사들이 임무 수행 중 다반사로 겪는 현상을 재현한 것이다. 문제는 이런 현상이 개별적으로 찾아오는 게 아니라 한꺼번에 느껴진다는 점이다. 눈과 귀는 수평 감각을 상실하고, 강한 중력은 가슴을 압박해 호흡이 어렵다. 눈앞은 캄캄하고 귀는 먹먹해져 보고 듣기 어렵다. 이런 상황에서 전투기 조종사들은 적을 타격하거나 반대로 적의 공격을 피해야 한다.

공중 교전 또는 훈련 시 조종사들은 7~9G 정도의 높은 중력을 받으며 10~20분을 버텨야 한다. 기자가 경험한 시간의 최대 60배에 달하는 시간이다. 지상 목표물을 공격하는 임무를 수행할 때는 4~7G의 중력을 받는다. 이 시간도 10여분에 달한다. 공군 조종사들은 자격 유지를 위해 연간 150시간의 최소 비행시간을 충족해야 한다. 평균적으로는 연 200시간 정도 비행을 한다.

공군 관계자는 “지상에서 바라보는 에어쇼는 화려하고 근사하지만 그 안에서 조종사들은 사투를 벌인다. 캐노피 밑 조종사를 생각하면 하늘을 수놓는 전투기 편대의 아름다움은 역설적인 광경”이라고 말했다.

| 기자가 G-테스트를 받고 있는 장면. [자료=공군] |

|

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

![[포토] 주식시장 활성화 테스크포스-경제계 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900547t.jpg)

![[포토]최재해, '정치적 탄핵 매우 유감...자진 사퇴 생각 없다'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900431t.jpg)

![[포토]'모두발언하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900370t.jpg)

![[포토]이데일리 퓨처스포럼 송년회 무대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801622t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

![“신장 면화 안산다고? 유니클로 불매” 들끓는 中 민심[중국나라]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112901024b.jpg)

![[단독]의협, 전공의 투표 독려 위해 21억원 투입](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112901000h.jpg)