[이데일리 김기훈 기자] LG그룹의 주력 계열사로서 회사채 시장에서 우등생 대접을 받아 온 LG전자를 바라보는 크레딧시장의 태도가 달라졌다. 주력 사업인 모바일(스마트폰) 부문이 극심한 부진에 시달리면서 회사의 미래를 우려하는 목소리가 점차 강해지고 있는 것이다. LG전자를 둘러싼 이런 차가운 분위기는 22회 이데일리 신용평가 전문가 설문(SRE)에서도 드러났다.

22회 SRE 워스트레이팅(기업별 신용등급 적정성 설문)에 후보로 오른 LG전자는 응답자 159명 중 18명(11.3%, 공동 12위)으로부터 현재 ‘AA’ 등급이 적절치 않다고 지적받았다. 회사채 시장에 등장할 때마다 높은 인기를 자랑했던 LG전자로선 후보로 처음 등장하자마자 받아든 씁쓸한 성적표에 자존심이 상할 법하다. SRE 자문단은 모바일 실적 악화에 대한 실망감이 반영된 결과라고 평가했다.

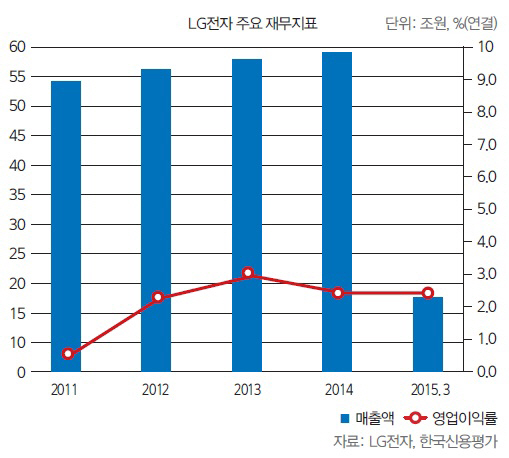

LG전자의 3분기 연결기준 영업이익은 전년동기 대비 36.8% 줄어든 2940억원. 같은 기간 매출액은 4.7% 감소한 14조288억원, 영업이익률은 1.1%포인트 떨어진 2.1%에 그쳤다. 분기 매출이 3년째 13조~15조원에 머물 정도로 성장 정체가 두드러진다. 또 다른 주력 사업인 가전 부문이 꾸준한 성장세를 보이는 상황에서 전사적인 실적 악화의 주된 배경은 모바일 부문의 실적 부진이다. LG전자의 모바일 사업을 담당하는 MC(모바일커뮤니케이션)사업부는 2분기에 고작 2억원의 영업이익을 낸 데 이어 3분기에는 776억원의 영업손실을 기록하면서 아예 적자로 돌아섰다.

LG전자의 모바일 사업이 처음부터 이렇게 부진했던 것은 아니다. 피처폰이 대세를 이루던 2009년까지만 해도 초콜릿폰과 프라다폰 등 히트 제품을 잇달아 내놓으면서 시장 공략에 성공했다. 개별 시장 특성에 맞는 세분된 마케팅 전략을 펼치면서 소니에릭슨과 모토로라를 따돌리고 글로벌 모바일 시장 3위 자리를 꿰차기도 했다. 그러나 아이폰 출시 이후 모바일 시장이 스마트폰 중심으로 재편되면서 LG전자의 시련은 시작됐다. 초기 대응에 실패하면서 삼성과 애플로 대변되는 스마트폰 시장에서 뒤처지게 된 LG전자의 모바일 시장 점유율은 2009년 10.3%에서 2012년 3.6%까지 추락했다.

지난해 전략스마트폰인 G3를 앞세워 스마트폰 사업 진출 이후 사상 최대 실적을 기록, 기사회생하는가 했지만 화웨이와 샤오미 등 중국 업체들의 폭발적인 성장세에 다시 밀리고 있다. 크레딧업계는 LG전자가 삼성전자와 애플 등 선두권을 따라잡는 것은 둘째치고 중국 업체들과의 경쟁에서도 버거운 모습을 보이는 것에 대해 깊은 우려를 나타내고 있다. 한 크레딧 전문가는 “LG전자 실적이 빠르게 안정을 찾기 위해선 중국 스마트폰 업체들을 제치는 게 급선무지만 중국 업체들의 가격 경쟁력과 품질 향상 속도 등을 고려할 때 현재로선 그 가능성이 작아 보이는 게 사실”이라고 말했다.

[이 기사는 이데일리가 제작한 22회 SRE(Survey of Credit Ratings by Edaily)에 게재된 내용입니다. 문의: stock@edaily.co.kr)

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

![[포토] 주식시장 활성화 테스크포스-경제계 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900547t.jpg)

![[포토]최재해, '정치적 탄핵 매우 유감...자진 사퇴 생각 없다'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900431t.jpg)

![[포토]'모두발언하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900370t.jpg)

![[포토]이데일리 퓨처스포럼 송년회 무대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801622t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

![“신장 면화 안산다고? 유니클로 불매” 들끓는 中 민심[중국나라]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112901024b.jpg)

![[단독]의협, 전공의 투표 독려 위해 21억원 투입](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112901000h.jpg)